【労災認定】申請・手続きの前に知っておく6つのポイント

|

【目次】 1.前書き

|

1.前書き

労働者として通常の健康状態で働いている場合は、思いもよらないことですが、一度業務中の怪我や通勤中(帰りの場合も)の事故などによる怪我に遭遇してしまった場合には、突然、重要事項として浮上してくるのが「労災認定」というものです。

業務中の怪我や、業務中の事故による怪我はたいてい事実関係が分かりやすく労災認定が成されやすい事例ですが、労災認定が可能なのはそのような場合だけではありません。

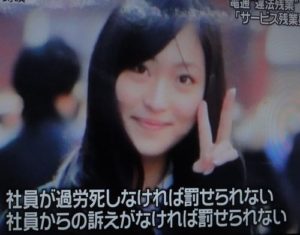

例えば、2016年9月に、とある事件が「労災」として認定されました。その事件とは、電通の社員である、高橋まつりさん(当時24歳)が、過労を原因として自殺をした事件です。高橋さんは、亡くなる直前には月100時間を超える残業を行っており、そのことが自殺の原因となったとされています。

このように、「自殺」や「発病」の原因と業務との因果関係が明確である場合、またその他には原因が考えられないことが認められた場合にも、労災は認定されるのです。

労災認定を申請して認められた場合、状況によって保障の内容はいろいろですが、受け取るメリットはたくさんあり、労働者にとってのデメリットは基本的にありません。

中には、お世話になった会社に申訳ないとか、自分にも過失がないわけではないから、などの理由で労災認定を行わない場合もあるようですが、それはもったいないことです。怪我や病気には後遺症が残る事も多く、治癒しない場合もあります。

そのような時に、労働者個人の生活自体が成り立たなくなる事が起こります。それを防ぎ労働者の生活のためにある制度として労働災害というシステムがあるのです。

2.労災の判断機関はどこ?

労災の認定は、その会社のある場所を所管する労働基準監督署が行います。

ですから、もしものことがあなたに起こった時には、まず労働基準監督署に電話をして詳細を尋ねるとか、実際に出向いて説明を聞き、資料や申請書をもらうなどの行動をお勧めします。

※各種申請書は厚労省のホームページからもダウンロードできるようです。

労災の認定にあたっては、あなたが負傷したり病気になったり、死亡したりしたことが「仕事によって生じたもの」と認められることが必要です。

3.労災の判断基準は?

⑴「業務遂行性」

これは、「怪我をしたときに仕事をしている状態だったかどうか」がポイントですが、これには仕事中のトイレや給水中などの怪我も含まれます。

⑵「業務起因性」

「その怪我や病気が仕事をしていたことが原因で生じたと言えるかどうか」がポイントです。前書きでの(電通)高橋まつりさんの場合は、この「業務起因性」が認められたわけです。激務のためにうつ病を発症したような場合は、この基準が厳格に精査されます。もし、業務とは直接関係のない、家族関係によるものなど個人的事情があるような時には認められません。

4.通勤中の事故はどうなるの?

行き・帰りに関わらず、通勤中の事故は基本的に認められます。途中にコンビニに寄るとか、帰る途中に子どもを保育園に迎えに行くとか、スーパーで夜の買い物をして帰るとか、合理的に考えて申告している通勤経路から大きく外れていない場合は、認定に際して問題はないようです。

5.認定によるあなたが受ける可能性のある利益とは?

例えば、あなたの状況によって得られる利益は以下のようなものです。ただし、それぞれについて申請書を労働基準監督署に提出する必要があります。それぞれ申請できる期限があるようなので、早期に手を付けて、期限切れとならないようにしなければなりません。労働基準監督署に尋ねて是非あなたを支援してもらうと良いでしょう。

⑴療養給付

・怪我や病気が「治癒」するまで(或いは、「症状固定」までの治療費)費用を国が負担するもの。

【手続き】

「療養補償給付たる療養の給付申請書」、通勤災害の場合は「療養給付たる療養の給付申請書」の提出。

①指定医療機関で治療を受けた場合→医療機関を経由して提出。

②指定医療機関以外で治療を受けた場合→提出書類に、支払った領収書を添付して提出。

⑵休業補償給付

・給与額の8割(6割+2割)が支給される。※ボーナスなどの臨時給付は含まれない。

【手続き】「休業補償給付支給請求書」、通勤災害の場合「休業給付支給請求書」の提出。添付書類:出勤簿、賃金台帳

⑶障害補償給付

・「症状固定」後に、後遺障害として認定される必要があります。

【手続き】

①「障害補償給付申請書」、通勤災害のは「障害給付請求書」を提出

②障害補償年金前払い一時金

⑷傷病補償年金

・怪我や病気の程度が特に重い場合には、傷病補償年金、傷病特別年金、傷病特別支援金の給付が受けられる。

【手続き】

治療開始後1年6カ月を経過しても傷病が治癒しないときは、一か月以内に「傷病の状態等に関する 届」を労働基準監督署に提出する必要があります。添付書類は、診断書などが必要になってきます。

⑸介護補償給付

・障害等級1級と2級の人が、現在親族や有料介護サービスを受けている場合に給付される。

【手続き】

介護保障給付を受け取るには、「介護保障給付・介護給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出。 添付資料として、医師の診断書、介護費用の領収書や請求書を添付。

⑹遺族補償給付

・労災事故による死亡の場合には、遺族に対して遺族補償給付(一律300万円)、遺族補償年金の給付制度があります。

【手続き】

「遺族補償年金支給請求書」または「遺族年金支給請求書」を提出。労働災害によって死亡した日か ら5年以内に、申請手続きを行う。申請の権利者には他にも規定がある。

⑺葬祭料

【手続き】

「葬祭料請求書」または「葬祭給付請求書」を提出。 労災によって死亡した日から2年以内に行う 必要があり。添付資料として、死亡診断書などの労災によって死亡したことを確認できる書類が必要。

6.まとめ

〇労働災害は、思わぬ時に見舞われることが圧倒的に多いので、もしもの場合には、混乱してしまうこともあるでしょうが、まず労働基準監督署に問い合わせることをお勧めします。

〇労災の認定機関は労働基準監督署なので、あなたの状況を詳しく説明して、申請手続きについて支援を受けることが賢明です。独りよがりで判断してしまわずにまずは相談です。認定の判断に不服がある場合には、不服申し立ても可能です。

〇労災が認定されると、あなたの状況によりいろいろな給付や年金、葬祭料などを受け取れる可能性があります。それぞれには、それぞれの申請手続きが必要であり、添付する書類などが異なります。よく聞いて早急に手続きをしましょう。

〇あなたの会社が労災保険に加入していなくても、労災認定や各種給付などの保障には何の関係もありませんから、そのことであなたが労災認定に関して躊躇する必要は全くありません。因みに労災保険の保険料は会社が全額負担するものですから、日頃あなたが給与から支払うというものではありません。

〇「労災認定」に関する情報はネットでも調べられますが、状況によってはかなり複雑です。労働基準監督署に尋ねてみるとよいでしょう。労災保険も労災認定も労働者を守るための制度ですから、条件が整うものであれば利用しないという手はありません。

〇「労災認定に」あたってはアルバイトなどの非正規雇用であっても適用されます。ここも重要なポイントです。労働行政上、正規も非正規も同じ労働者として扱われるからです。その点の差別はありません。

〇結果如何によっては、あなたのその後の人生を、良くも悪くも大きく規定するものになることでしょう。それではあなたの幸運を祈ります。

スポンサードリンク

関連記事

-

-

労災請求から認定されるとメリットは大きい

【目次】 1.労災請求はしたほうがいい 2. 労災認定の

-

-

「三菱電機 裁量制で労災」大きな新聞報道に衝撃!

あの三菱にして 最近、政府が規制を緩和したばかりの「裁量労働制」。ところが、国会審議の中でも心

- PREV

- 私のアルバイト体験談

- NEXT

- 労災請求から認定されるとメリットは大きい