日本の「働き方改革」内容寒し!実行するならドイツのやり方をマネるべし!

勤労者を法律で大事に保護する国=ドイツと、勤労者を搾取する企業から国民を守れないでいるこの国(日本)の違いとはどんなことなのでしょうか?

|

目 次 |

休暇の完全消化を強制する上司(ドイツの場合)

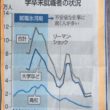

古いデータで申訳ありませんが、OECDの算出した就業者1人あたり労働時間比較(2012年)によれば、時間数が多い方から数えて日本は17位(多い方から)1745時間、それに比べドイツは34位1393時間で、日本に対しておよそ20%も労働時間が短いというのです。

その差の352時間は、8時間労働に換算して44日分に相当します。日本人の場合、サービス残業や持ち帰りの仕事というものもあり得るので、この1745時間というものが本当に正確かどうかを疑う余地もありますが、ドイツではサービス残業や持ち帰りの仕事というのはあり得ないそうです。

単純な表向きだけでも、日本人はドイツ人に比べて、年間44日も多く労働しているということになります。

またドイツでは、30日間の有給休暇を完全に消化するように上司からの要請が強く働くのだそうです。もちろん上司の強制が働かなくても、ドイツに限らずオランダやフランス、北欧諸国など年間の労働時間の少ない国では、プライベートな休暇の時間を様々に楽しむのが人々のライフスタイルのようです。

特にヨーロッパの夏場では、南の地中海に向かってバカンス組の大移動が起こります。それは観光地をめぐる旅というよりも、太陽の日差しを求めて、ローカルな場所で自転車をゆったり乗り回す家族の姿などが象徴的です。とにかく、時間を贅沢に浪費するためのバカンス旅というべきもののようです。

短い休暇に早足で観光地を巡る日本人と、長い余裕のあるオフの時間をゆったりと過ごす先進国の人たちのライフスタイルの違いは大きいようですね。

労働時間の短いドイツと、労働時間の長い日本のGDPを比べてみる

国全体の国内総生産は確かに、日本の方がドイツのそれを上回っている。しかしこれは人口の点で日本の方がかなり多いので公平な比較には向いていない。そこで一人当たりのGDPで比べてみることにします。

ドイツ 43,108 USドル

日 本 36,069 USドル

これは2013年の比較ですが、ここからわかることは、ドイツ人一人あたりのGDPは、日本人のそれよりも約1.2倍になっているという事実である。44日分の労働時間が短く、結果としてのGDPは1.2倍の成果があがっているという事実を私たちは深刻に受け止めなければいけないと思います。

OECD諸国における国民一人あたりのGDPは、ドイツ9位、日本18位で1位のルクセンブルグから17位のフランスまで、4位の米国、9位のオーストラリア、12位のカナダを除くと、他はヨーロッパの国です。因みにドイツは11位であり飛びぬけて上位にあるというわけではありません。

日本が経済大国として、日本人の誇りのように思っている人も多いようですが、この順位の低さは誇るべきことと言うよりも、企業の労働者搾取の構造が、国によって容認されていると考えるべきではないでしょうか。しかも、日本の労働市場の現状を見ていると、非正規労働による貧困な労働者は増加していると考えられます。

国の政治が良くないのです

私たちは、もっと労働者が普通に大事にされる国を作っていいのです。ヨーロッパの国々を見ていていつもそう思います。オランダ(5位)やデンマーク(10位)、フィンランド(15位)などのように特に大国でもなく、大企業がたくさんあるわけでもないのに、国民全体が安定した生活を送ることができるというのは、労働者が大事にされているからです。

この国の政治が良くないからそうなるのです。それは、同時にそんな政権政党を私たちは選挙によって作ることができていないということを意味しています。

ドイツの労働時間の決まりはどんなことか?

ドイツ人の労働時間が短いのは、政府が法律によって労働時間を厳しく規制し、違反がないかどうかについて監視しているからだと言います。

1994年に施行された「労働時間法」によって、平日~土曜日の1日あたりの労働時間は8時間を超えてはならないとされていて、最長10時間(つまり2時間残業まではOK)まで延長できるが、その場合にも6か月間の1日あたりの平均労働時間は8時間を超えてはならないというのです。

この決まりがドイツのすべての企業、業種を問わずに厳格に実施されているというのですから驚きです。

日本の状況

この国でも、時の政権は「働き方改革」と称して残業時間の上限を決めようとしています。ところがその案の中身があまりにオソマツ過ぎて笑ってしまいます。繁忙期の月間残業時間の上限を100時間にしようというものです。これでは、国が過労死を奨励しているようなものです。

それを認めようとしているナショナルセンターの「連合」もふがいないとしか言いようがありませんが、それに怒らない国民も国民です。これでは、欧州の先進国との差は開くばかりでしょう。

日本よりはるかに大きい労働組合の力

ドイツの取締役会の監査・監督するお目付け役の監査役会には、組合の代表を参加させることが法律で義務付けられているということです。たとえば、従業員数500~2000人の企業では、監査役会のメンバーの3分の1が組合の代表者であり、従業員2000人以上の企業では、監査役会メンバーの半数を組合代表者で占めるという決まりになっているといいます。

このシステムを通して組合は企業の重要な決定に関する発言権を持っているというわけです。

赤字国債が半端なく巨額な発行額の日本と、ドイツを比較する

2015年1月にドイツ連邦政府は「新規の国債発行は不要」との発表を行い、多くの日本人を驚かせたのです。ドイツでも、かつては日本と同じように借金に依存する財政運営が恒常化していたようですが、2009年からの5年間で、財政赤字を96%も減らすことに成功したのです。

借金なき経済成長をドイツは実現したのです。このことは、次世代の若者に巨額の借金のツケを回さないという点で驚異的なことであります。

因みに日本政府の国債発行額は、H25年度の予算で42兆9千億円、H29年度で34兆4千億円と減らしてはきているものの、気の遠くなるような巨額さは依然として続いている状態であります。国債は国の借金であり、大きな金利を含めて償還する必要のあるものです。それは、巨額過ぎると当然のことながら国家予算を圧迫します。

果たして、H30年度はどうなるものでしょうか?厳しく見守る必要があります。労働者を大事に保護しても健全な市場経済を保つドイツと、労働者を搾取して富を一部の勢力が独占しようとする日本社会の構造は対極にあると考えられます。

日本国民は、もっと賢い政権選択をしていくべきだと思います。

スポンサードリンク

関連記事

-

-

日本は最低賃金が低すぎる!あなたは正しく怒る勤労者であれ!

私たち勤労者は、単位時間当たりいくらの金で雇われ、仕事をするという拘束を受けて、搾取されています

-

-

あなたの収入、それで毎月生きていけますか?

標準生計費とは 総務省の算出した標準生計費では、18歳~24歳の単身勤労者世帯について「全国消

-

-

労働者は、「何ファースト」で行くべきか

太平洋の向こうでは、「アメリカファースト」のトランプさんが大統領になったはいいものの国民から

-

-

裁量労働制拡大の問題点とは?

国会審議でも、「裁量労働制の適用拡大法案」に関する問題点が噴出して、大モメにモメていますが、あら

-

-

教員の働き方改革?文科省「緊急対策」の内容は?

残業に手当の出ないブラックさ 超ブラックな職場の呼び声高い学校現場のあまりに悲惨な現状に、文科

-

-

内定後の「入社誓約書」という憂鬱!?

それはそれは大変だったあなたの就職活動。 その結果、なんとか無事に内定にこぎつけることができた

-

-

フリーター、非正規の憂鬱まとめ

今あなたが、自分の転職と思えるような仕事に就き、日々充実して生き生きと生活ができている人は幸

-

-

もう、日本人の東大信仰を止めよう!

このところ安倍政権下では忖度事象がとどまることを知らず続いている。 「またか」とは思うことだが

-

-

「就職氷河期世代」を集中支援、政府の新しい方針は功を奏するのか?

このところ政府は、骨太方針のポイントの一つに「就職氷河期世代」を集中支援するということを盛り込ん

-

-

賃上げ企業の減税拡充(政策)は効果ありやなしや!

11月に政府が打ち上げた政策 新聞報道によると、「政府が2018年度税制改革で、3%以上の賃上